![]() 七島衆について

七島衆について

1 七島衆(しちとうしゅう)とは

深瀬(2007)によると、七島衆とは16世紀後半ごろに薩摩藩の貿易統制を受けない海商で、琉球と日本を往来していた集団である(七島とは、薩南諸島のトカラ列島のことである)。全盛期には琉球から小王(領主が統治)を称されるほどの海上領主であった。ところが、17世紀に入り、徐々に薩摩藩に取り込まれていった。特に1609年の薩摩藩島津氏による琉球侵略(七島衆が水先案内をした)以降は、完全に支配権が島津氏に帰することになった。その結果、七島は薩摩藩の蔵人地として御船奉行の支配下に置かれ、口之島・中之島・宝島には津口番所が設置され、七島地頭は廃止された。16世紀の海上領主としての立場を失い、17世紀中頃には完全に薩摩藩の支配下に置かれた。

麓(2018)によると、1578年、島津氏の三州統一を琉球に知らせたのが七島船という記録があります。このころのトカラは「七島」と呼ばれていました。このころ、中之島の郡司が日向の倭寇東与助などを討ちはたし、島津氏から「鎧、槍、長刀」などを拝領したという言い伝えがあります。秀吉の朝鮮出兵や1609年の島津氏の琉球出兵では、七島衆は水先案内をしています。とくに琉球出兵では、「七島弐拾四人衆」を中心に250人が参加しました。功績を認められ、弐拾四人衆1人に付き知行高300石(実際は30石か)を与えられています。弐拾四人衆が貿易商人でもあり、領主的存在(海上勢力的性格)だったことがわかります。

黒嶋(2023)によると、1609年5月17日の「辰之刻」に運天を出航して、「十九日午之刻」にトカラ諸島の中之島に入っている。この時は運天から中之島までは寄港地のない「直乗」で、「順風強く」「船酔の人数多」といった状況だったとあることから、スピードに比例して船も大きく揺れたのであろう。とくに十九日は「卯之刻」から「大雨大風」になり、大荒れの航海で船団も散り散りになり、別行動となった肝付軍の船は諏訪之瀬島に入ることになった。これはトカラ諸島には大船団がまとめて入港できる規模を持った港湾がなかったため、軍勢が分散した結果であろう。いずれにしても運天から一気に天水渡を超えてトカラ諸島に到達しており、丸二日で約四百キロを帆走した計算になる。

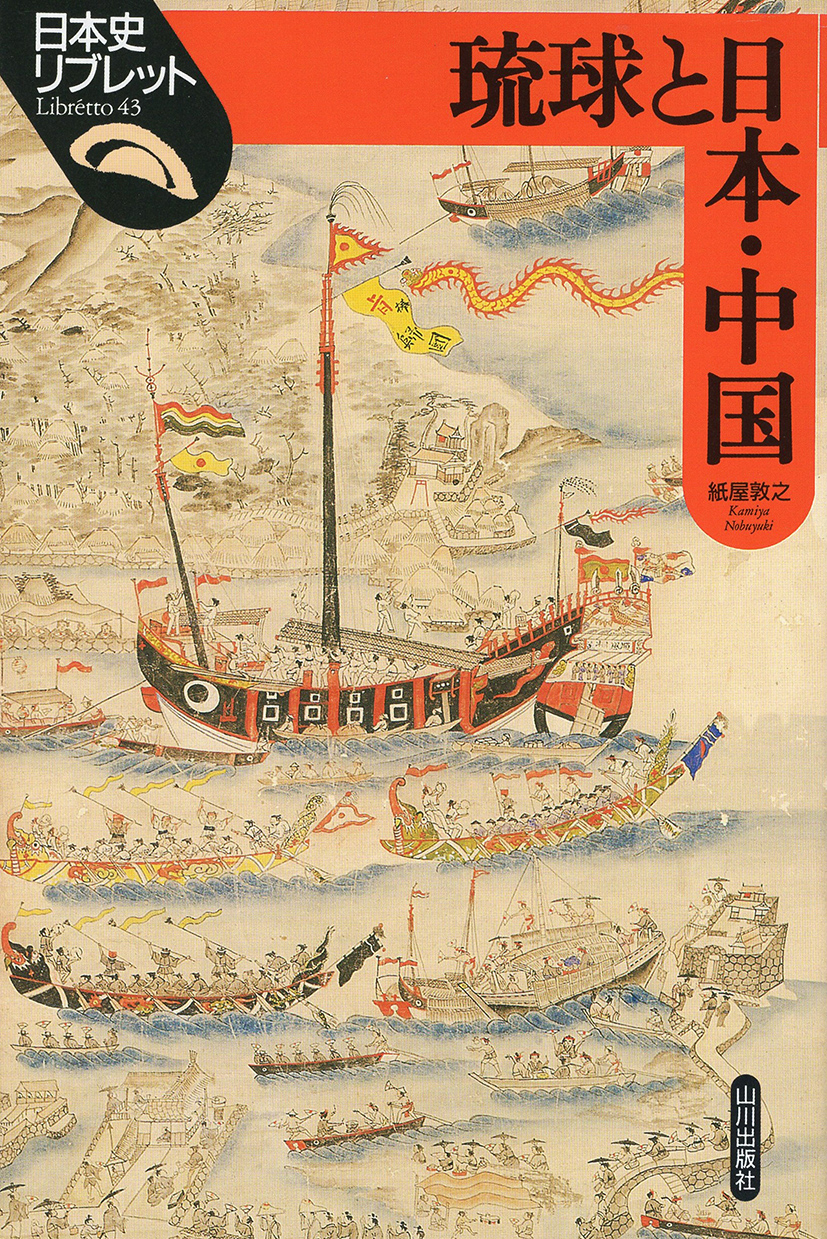

紙屋(2003)

によれば、七島とは南西諸島の北に口之島・中之島・悪石島・諏訪之瀬島・臥蛇島・平島・宝島という7つの島が飛び石状に連なっている。黒潮が流れを東方に変えるこの海域は七島灘と呼ばれる海の難所である。そのため、七島が日本(薩摩)と琉球の国境であった。(略)1609年の薩摩侵入後、七島は薩摩藩領となった。1639年の「御民国中惣高井衆中乗馬究張」によると、石高は497石9斗6升余であった。七島は薩摩藩の行政上は御船奉行の支配下にあり、口之島・中之島・宝島に津口番所がおかれ、鹿児島城下より在番が二人ずつ交代で派遣されて勤務した。御船奉行の支配下には七島のほかに黒島・竹島・硫黄島の三島があったが、島役人の呼称は異なる。三島の島役人は庄屋、七島は郡司と称した(七島郡司)。

野元(2021)によると、七島(口之島・中之島・臥蛇島・平島・諏訪之瀬島・悪石島・宝島)合計で石高は816石であり、特に宝島は二分の一を占める。宝島がベスト1である理由は、密貿易の航路の収支であるとされています。

| 宝島 | 諏訪之瀬島 | 口之島 | 中之島 | 平島 | 悪石島 | 臥蛇島 | |

| 人口 | 340 | 400‾500 | 123 | 131 | 97 | 120 | 82 |

| 石高 | 395 | 127 | 110 | 82 | 75 | 35 | 3 |

(1)深瀬浩一郎(2007):16・17世紀における琉球・南九州海域と海商、史観、157、p1〜23

(2)麓純雄(2018):奄美・トカラの歴史(3)〜15・16世紀〜、NetIIB-News

(3)黒嶋敏(2023):前近代の日流航路覚書、東京大学史料編纂所研究紀要、第33号p.69‾p.80

(4)紙屋敦之(2003):琉球と日本・中国、山川出版社、p1〜98

(5)野元新市(2021):島津又七の生涯 「密貿易」に関する口永良部島の実態編8 、p1〜11

2 七島衆が果たした役割について

徳永(2011)によると、七島衆とは朝鮮出兵や琉球出兵に水先案内として島津軍を導いた海民であり操舵術や航海術をもつ集団であった。薩摩藩資料で彼らを「七島衆」と呼んでいる。特に寛永九年(1632年)に薩摩藩の家老が琉球在番の奉行にあてた文書によると、鎖国以前の七島衆の姿が見えてくるとされています(以下は、十島村文化財調査報告書第二集で桑羽田興氏が解釈した内容です)

1 七島衆(現在の十島村の人々の祖先)が中国と貿易をしていた

2 貿易資金の調達問題の仕方に問題があった

3 七島衆のなかで裕福な者から藩が借銀しようとした

4 七島は琉球とも交易関係にあり、藩の借銀に応ずる事が、琉球との交易を続行する条件となっていた

5 七島衆のうちのある部分は琉球に居住しており、彼等は藩の借銀の対象者であった

七島とは現在トカラ列島と呼ばれ、十島村の名によって知られている。このトカラ列島の語は、七島や宝島によっても代弁され、薩琉関係では隠語であった。中国に対しては、薩摩琉球支配を隠し、否定出来ない薩摩船や人の往来を七島や宝島(人)の往来と称した。七島、宝島は中国側に説くために創出した「虚構の領域=国」であった。

琉球が薩摩藩の支配下にあることを隠蔽するため、中国への進貢船・接貢船の旅役には予め問答を設け、応答を心得させたものに、乾隆一八年(1753年)8月付琉球評定所史料「旅行心得之條々」が残っている。その回答の一つに、宝島は七島を総称する語であると答えることになっている。…宝島の名のもとに琉球支配を隠すための外交手段であることが分かる。

使琉球雑録によると、七島の頭目の名前には皆右の文字がついている。通事の重徳は笏に七島は琉球の属領であると示したが、七島の人々の容貌は悪しく、琉球人とは違う。髪型や着衣、裸足に短刀を指す姿などは日本人であると、見抜かれていた。

天和三年(1683年)の日帳抜書十月四日によれば、薩摩の役人と船頭が宝島人と偽って冊封使に謁見したが、進上物も断られたと記している。…宝島を琉球通行の島として中国側に了解させる目的があり、そのため日本風俗を隠す必要も考えていなかった。薩摩藩が創出した虚構宝島が通用するものと信じていたのであろう。…これにより、享保四年(1719年)の冠船来航からは冊封使への謁見は控えられた。今までの宝島による琉球監視機構の崩壊であり、虚構の国=宝島の存在が崩れ去ったといえる。 …今後は宝島偽装政策は通用しないと判断し、薩摩藩支配の隠蔽を宝島で代弁したことを改め、効果的な策略を考える必要に迫られた。以後の冠船来航には隠蔽のため徹底した努力がなされ、遂に薩摩船の港も上運天に移され、在番奉行以下の薩摩役人は城間村に隠れるなどの完全な隠蔽策に至るまでに段階的に高められたことが認められる。虚構の国・宝島構想時代の終わりは享保三年(1718年)といえる。この年を紙屋敦之氏は「島津氏の七島の各島に新たな郡司を置いて支配した」と指摘し、同年を七島郡司体制の確立とした。

橋爪(2011)によると、16世紀後半から17世紀にかけての史料では、「七島衆」を自称する人びとが海商集団として登場し始める。石見銀山を中心とした日本本土の莫大な産銀と中国大陸での日本銀への旺盛な需要によって、この時期、石見から薩摩、琉球経由で福建へ至る貿易航路は活況を呈していた(深瀬、同上)。この航路の中途に位置した七島の住人も、最初は航路の難所として知られる七島灘での商戦の水先案内人として、後には自身も海上の交易主体として、東シナ海の海域秩序に参入していったのである。

最盛期の七島衆の活動を示すものとして、1632年(寛永9年)薩摩藩の家老から同藩琉球在番奉行へ送られた覚え書きがある(徳永、2002)。この史料によれば七島衆は中国・琉球と交易関係にあり、藩はその財力を見込んで七島衆のうち富裕な者に借銀を申し込むことを計画している。このほかにも七島衆は薩摩藩の南九州征服に関する情報を琉球方に流す一方で薩摩藩の朝鮮出兵や琉球侵攻に加わるなど、薩摩と琉球という二大勢力の狭間で独自の交易網と軍事力を持ち、相対的な自律性を保った海上領主としての性格が見て取れる。(略)

1741年(寛保元年)に八重山から鹿児島に向かっていた薩摩船が中国大陸に漂着した記録がある。この船の持ち主は諏訪之瀬島の仲五郎という人物で、乗組員は「諏訪之瀬島人を中心に泊浦・串木野・山河・鹿児島・小根占・大根占といった地域の人々で構成され」(渡辺、2004)ていた。このように、かつては薩摩と琉球のどちらからも相対的に自律した海上領主としての性格を持っていたトカラ列島民が、薩摩ー琉球間の年貢・貿易船の船主や乗組員として、薩摩藩による琉球支配の一翼に組み入れられていくという、いわば新しい海域秩序に対応した倭寇から官営商人への転換ともいうべき事態が近世前期に起こったのである。

渡山(2023)によると、七島衆とはどのような人々であったのだろうか、七島衆船団は何名で構成され、何隻の船で編成されていたのだろうか。「琉球ノ記」、「琉球軍記」には七島衆を「七嶋と申ハ、弍拾四人棟梁有之」「七嶋頭立之者兵弍拾四人」等と記す。また、「七嶋之船頭五枚帆」「七嶋之頭立之者大将として、七艘之船二七嶋中之人數計被召乗」等がある。これらの表現から分かるのは、七島衆二十四人は操舵技術と海の知識に秀でたリーダー格の人達だということである。二十四人の内訳が各島何人で構成されていたのか、二十四人の他に水夫もいたのか等は分からない。おそらく、宝島については七島の中心となる親島であり、最も人口が多く、小宝島を属島とすることから、人数割り当ては多かったと考える。また琉球出兵にかかわらず、七島衆として動くには七島がそれぞれの船を持ち、七隻の船で行動したのか、あるいは隻数の変動や同乗があったのか、八つの島がどのように船団を編成したのか等は明らかではない。

七島船の航行について考えてみる。山川港に向かう七島衆が船団を組む場合、先祖船航行と同様に南端の宝島から順に各島に寄りながら船団を組む。中間の平島で一休みして食事の提供を受けた可能性は十分に考えられる。平島の七島衆と合流した七島衆船団は、次の島へと航海を続け口之島に到着する。口之島で鍋いっぱいに六日鍋や七日鍋を作るということは、口之島に到着した七島衆船団が食事の提供を受け、一泊休憩したということを暗示する。翌日、口之島の七島衆と合流した七島衆船団は山川港に向かった。船団を見送った

口之島では、七島衆の活躍と安全を祈願して神楽を奉納した。

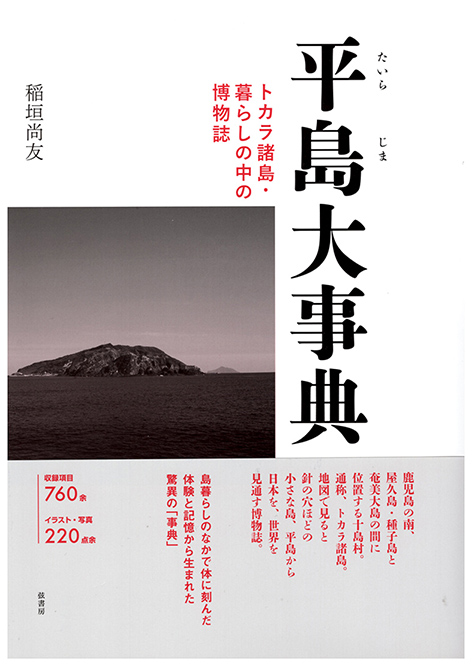

稲垣(2024)によると、「七島」とは、現在の十島村のこと。特定の島を指しているわけではない。島の人たちは「七島」の語は使うが、「七島衆」は使わない。薩摩藩や琉球中山王朝の文書の中で使われる熟語である。1578(天正6)年に琉球三司官から鹿児島奉行宛書状に、「當年之御慶重畳申納候、○今度七嶋船ノ便二傳承、…」(鹿児島県史料旧雑記後編967号)と記され、「七島船」の語がみえる。そして、その船を操船するのが「七島衆」であることが、その後の文献ではっきりしてくる。

この書状からわかることは、島津氏が日向南部の地を伊東氏との戦いで手中に収めた。その戦勝の報を琉球にもたらしたのが七島衆であった。琉球王府はその知らせに接して、さっそく島津氏の元へ慶賀使節として、妙厳寺僧が派遣される。七島衆は造船や操船の技術にたけていたので、東シナ海や南九州の海を往き来し、交易商として動いていた関係で、いち早く日向南部での動向を琉球へ知らせることができた。

…その七島衆が大陸との交易にもかかわっていたようだ。なぜ七島衆がこのような動きをするようになったのだろうか。現段階では憶測の域を出ないのだが、生活の活路を見出すためだけに海路を開いたとは思えない。七島の中には資源に乏しい小さな島もあるが、中之島や諏訪之瀬島、あるいは口之島のように、山岳も発達していて樹木には事欠かないし、耕地の確保も容易な島もある。また、四囲は漁場に恵まれてもいる。 臥蛇島にいたっては、島の西沖に広がる広大な海礁、これにはゴンゾネの名が古くから付けられていて、鹿児島本土の漁師も盛んに出入りしている漁場であるが、そのソネでのカツオの水揚げ量は他島を圧倒している。製品化されたカツオ節は広く出荷され、七島節の名で江戸でも親しまれていた。

…そのような島々の者が広い範囲の交易に携われるようになったのは、カツオ節製造法を取得する前であったのであろうか。問題は、交易に欠かせない大型帆船が使える湾入地形が、七島内にあったかどうかである。これについて、中之島や臥蛇島などがあるが、諏訪之瀬島のタイセンバマである。ここにタイセン(大船)が舫い綱を取っていたという伝承がある。この島は文化十(1813)年の御岳の大噴火で全島民が近隣島への避難を余儀なくされた。その後に無人になるのだが、地名だけは昔のまま残されている。タイセンバマもそのひとつである。そのハマに立っていた松の大樹にタイセンを舫ったとの伝承がある。伝承されたタイセンが何反帆の船であるかはわからない。枕崎辺では五反帆、六反帆でもタイセンに加えることもあるぐらいだから、伝承されているタイセンが東シナ海を航行できる交易船とは無縁なものかもしれない。「七島衆」が活躍した跡がどこにあるのか、今後の探索に期待したい。

琉球と日本・中国 海洋国家薩摩 悪石島民族誌2 平島大事典

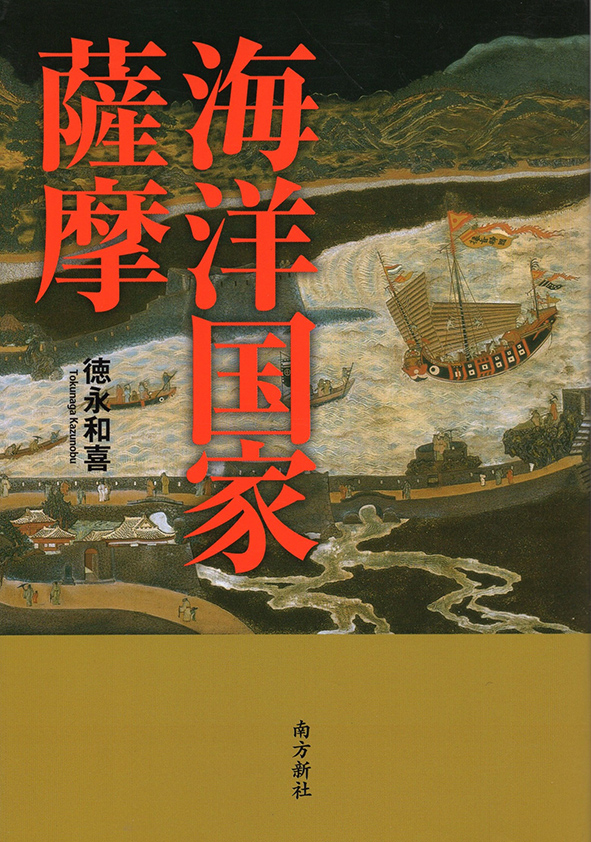

(1)徳永和喜(2011):

海洋国家薩摩、南方新社、p.1‾p.273

(2)橋爪太作(2011):トカラ列島平島社会の平準化/分化原理 小集団社会の贈与と権力をめぐる政治人類学的研究、東京大学卒業論文、p.1‾p.48

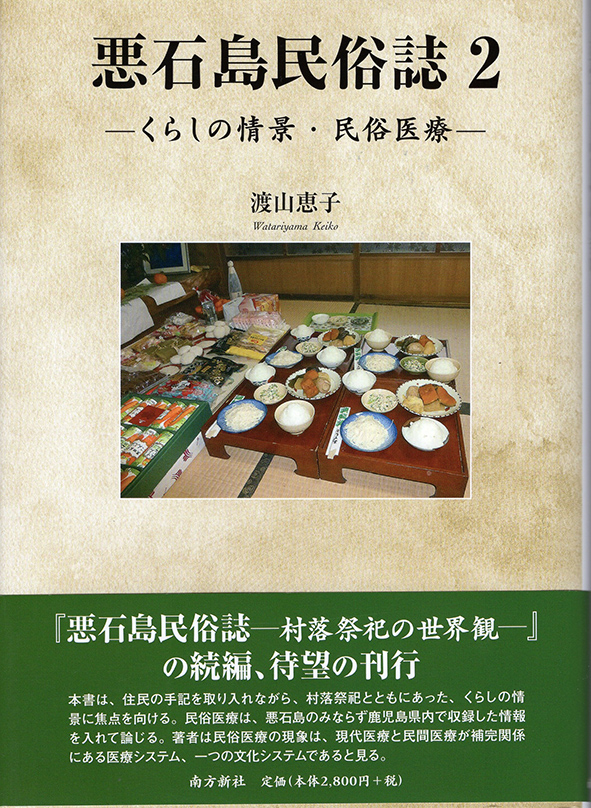

(3)渡山恵子(2023):悪石島民族誌2、南方新社、p.1‾p.222

(4)稲垣尚友(2024):平島大辞典、弦書房、p.1‾p.554

3 諏訪之瀬島に関連する史料(無人島以前)について

(1)渡辺美季(2004):近世トカラと漂流・漂着ー中国・朝鮮との関わりを中心にー

正徳元年(1711年)6月17日、諏方瀬(大島郡)の中村権兵衛は興販のため叔父・従兄と山河浦を出船し、恵兒島へ向かう途中で遭難し、叔父・従兄が死亡。全羅道済州へ漂着。銀子銭文など20品目を所持。衣服と食料を支給される。対馬経由で帰国。

(2)渡辺芳郎(2014):鹿児島県三島・十島における明治中期の物資流通についてー笹森儀助『拾島状況録』を中心としてー

元文5年(1740年)に鹿児島を発した薩摩船(570石積)は、琉球に着いた後、久米島へ向かう途中で遭難し、清国・舟山列島に漂着した。寛保2年(1742年)に長崎に戻ってきた彼らの調書と推測される「薩州船清国漂流談」(山下編(1992))が残っている。同書によれば、琉球で病死した「最初の船頭」である伝兵衛(46歳)は「薩州諏訪之瀬島」の者で、また水主として「薩摩国川辺郡七島の内諏訪之瀬島」の仲兵衛(56歳)・与左衛門(35歳)・彦次郎(24歳)・覚内(44歳)・吉兵衛(38歳)の5人が乗船していた。

(略)切石遺跡では配石・積石遺構、土坑よりなる祭祀遺構が検出されており、土坑内部から138個体の陶磁器と16個体の土師器皿(灯明皿)が出土し、陶磁器については周辺出土例も含め148個体が報告・検討されている。14世紀後半から18世紀の中国磁器、ベトナム磁器、日本(瀬戸美濃・肥前・薩摩)陶磁器が出土しており、その下限は文化10年(1813)の噴火による全島避難に設定できる(大橋・山田 1995)。切石遺跡出土の近世陶磁器の特徴として、いずれも完形率が極めて高いこと、器種が椀・皿(鉢)に限定されること(甕・壺など貯蔵具の不在)、また同一器形・法量・文様を有する組物と推測されるものが含まれる点などが挙げられる。(略)高台畳付や椀内底部に使用痕・摩耗痕などがほとんど見られないことから、未使用に近い状態で奉納されたのではないかと考えている。

(3)高良由加利(2003):琉薩関係におけるトカラー海上交通の形態とその変遷ー

宝暦4年(1754年)の書状には、「二十年以前諏訪之瀬嶋之船頭江大和附役より焼酎相頼差上せ筈二而積入置候」とあり、トカラ諏訪之瀬島の船頭が焼酎を運送していたことがわかる。酒に関しては、天和3年(1683年)の汪揖『使琉球雑録』に「トカラ酒」

という名の酒が、そして宝暦6年(1756年)の周煌『琉球国志略』に「トカラの醇酒」という名が登場する。こうした名称発生の背景のひとつに、トカラ船頭による焼酎運搬の姿があったのかもしれない。