![]() 742〜1883年の噴火活動記録

742〜1883年の噴火活動記録

西暦 |

元号 |

月日 |

噴火記録(参考文献) |

噴火活動 |

| 742 | 天平14 | 11月 | 『十一月壬子大隅國司言、従今二十三日末時、至二十八日空中有聲如太鼓、野雉相驚地大震動、丙寅遣使於大隅國檢問杵請聞神命』 (續日本紀) *十一月壬子(十一日)。大隈の国司が、言上した。今月(とは今や先月になった10月)二十三日末の時(午後2時頃)から二十八日に至るまで、空中に音がして、太鼓のようで、野雉が驚き、地が大いに震動したと。丙寅(二十五日)。使いを大隅の国に遣わして問い調べさせ、併せて神命を請い伺わせた。(鹿児島県自然災害履歴の現代語訳による) |

活動あり(注) |

| 1714 | 正徳4 | 9月 | 『薩州諏訪瀬島焼ル』(西藩野史) | 噴火 |

1722 |

享保7 | 『諏訪の瀬七年の大燃病人相果て四拾里の間魚も痛み申し候、風下は一夜に灰の降ること五六尺風吹けば海に吹き込み申し候、祈念頼に付祈念申し候へばとまりたると

申し来り候』(空順日記) **上記の宝永七年説は空順の経歴からみて有り得ない。空順はこの年には桜島に居住していて、鹿児島で長雨が続いて被害が出たことについて、藩の命により祈祷を行った。その後、国分に享保五年ごろに移ったが、阿久根で大火が続き、町民から火止めの祈願を頼まれたので阿久根に享保七年ごろ移ったとのことです。日記はそのころの口述筆記によるものと考えられており、火止めの祈祷を行った結果、その後長く火災は起こらなかったそうです。 |

噴火 |

|

| 1763 | 宝暦13 | 4月13日〜5月12日 | 『三月、七島之内諏方之瀬燃出、一島之人、皆思々脇嶋へ逃、』(隅陽記) |

噴火(御岳) 全島避難 |

| 1813 | 文化10 | 『御岳ノ南北ニ面新舊二ノ大噴火口アリ。南ニアルハ文化十年、大破裂ヲ為シタル舊抗ニシテ、其抗直陥スルコト貮町餘、周囲拾餘町、御岳ノ壊餘ノ焼峯凸凹トシテ囲焼抱持ス。西方高壱町餘、巾四拾餘間ノ間岸壁陥リテ切口トナリ、岩石ヲ熔解流出セシ跡存在ス。此火漸ク頂上二遷リ北面二及ヒ、現今ノ新火口ヲ生シタルモノニシテ、該坑今ハ全ク燃焼ヲ見ス。明治十六年、同抗ノ附近二来リタリト云フ者一人アリ。登山同導ヲ為ス。依テ其當時ノ状況ヲ問フニ、彼レ曰ク當時既二燃焼ヲ見サリシモ、抗底今二比スレバ深クシテ、且底ノ周囲小ナリシト。雨水ノ為メニ流積埋没シタルモノナリ。現今坑底ノ周囲五町餘ニシテ、平坦トナレリ。年ヲ経ル二従ヒ益々浅クシテ、廣キニ至ラン。西方切口ヨリ熔解流出セシモノハ扇子ヲ倒スニ開キタルカ如ク、海岸ノ地南大船濱ヨリ北脇山ノ下ニ至ル壱里餘ノ地ヲ蔽ヒ、挽テ海中ニ突出シ、厚貮間ヨリ拾餘間ニ至ル』 『之ヨリ文化ノ噴壊ノ、住民ニ及ホシタル影況ヲ述ヘントス。悪石島ニ避ケタル両媼云フ。其破裂ト共ニ(前徴ノ有無、其時期等、今之ヲ詳ニセス)大ニ鳴動シ火石ヲ降シ、家屋焼失シ、其危險を島ノ東南端七ツ穴ノ岩窟中ニ避ケ居ル数日、切石港ヨリ船ヲ艤シ悪石及中ノ島ニ遁レタリ。時ニ切石ニ繋留ノ船降灰充満シ、鍬ヲ用ユルニアラサレハ、之ヲ除去スル能ハサリシト』(拾島状況録) 『噴火破裂シテ居住ノ民人悉ク他ノ諸島ニ逃レ避ク其後噴煙絶ヘズ因リテ明治十六年頃迄ハ無人島トナル。此ノ噴火ノトキ熔岩ヲ島ノ南西ナル迫尻及ビ水河方面ニ流出シテ海中ニ突出シタリ。當時新タニ生ジタル噴火口ノ直径ハ三百メートルニ達ス』(日本噴火志) |

大噴火 降灰 スコリア降下 火砕流 溶岩流 全島避難 |

|

| 1877 | 明治10 | 『明治十年頃種子島ニテハ三日間程續キテ音響アリ遠キ砲聲ノ如クニシテ鹿児島砲戦ノ響ナランカナド語リ合ヒシガ後二至リテ諏訪之瀬島ノ噴火ナルコト判明セリト云フ(鮫島鐵馬氏ノ談ニヨル)』(日本噴火志) | 噴火 | |

| 1883 | 明治16 | 『移住民傳云フ、文化ノ噴壊ハ西面休滅抗ニシテ、其火東漸シ、明治十六年ニ至リ、東北面ヲ火噴壊シテ今新抗ヲ為セリト』(拾島状況録) | 新噴火口誕生 |

<参考文献>

・續日本紀(797):菅野真道ほか

*注 ただし、この噴火については霧島山説と諏訪之瀬島説と2通りある。

・鹿児島県江戸時代以前災害史料集成(2025):鹿児島県自然災害略年表

・西藩野史巻之十九(1754):得能通昭 鹿児島県私立教育会 p.181

・空順日記(大迫・寺師写本)寺師三千夫・東英一編 p.27~p.28 鹿児島民俗138号 p.60

・隅陽記(元和元年〜宝暦十三年までの加治木島津家の年代記) 2014年に、姶良市市誌史料二として姶良市教育委員会にて刊行

・三國名勝圖會巻之二十八(1905):島津久光の編集により出版

・薩隈日地理纂考十二之巻(1929):鹿児島県教育会(再販発行)p.317~p.319

・拾島状況録(1895):笹森儀助

*注 これは明治27年、笹森儀助が大島島司に任ぜられた後、明治28年4月27日から8月27日までの間南西諸島をめぐって聞き書きしたものである(笹森の故郷青森県の県立図書館にこの原本が残されていたのが、宮本常一氏によって発掘され、1968年に「日本庶民生活史料集成」(三一書房)として世に出た)。

・日本噴火志(1918):大森房吉、震災予防調査会報告第86号(1973年に稔書房より覆刻版)

|

文化溶岩流分布図

|

文化(1813年)火口(現在は旧火口と呼ぶ)

|

|

|

|

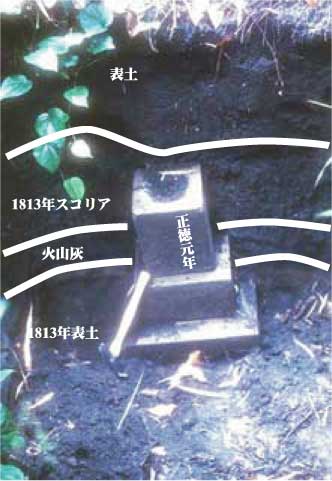

噴火で埋没した墓(正徳元年の墓)

|

1813年噴火のスコリア(赤墨)

|

|

|

![]() 1884〜1886年の噴火活動記録

1884〜1886年の噴火活動記録

西暦 |

元号 |

月日 |

噴火記録(参考文献) |

噴火活動 |

1884

|

明治17

|

4月20日

|

『其火口は脇山の裏面に於いて其の頂上より二三分の處に在り。其釜口真圓にして次第に堤を廻らす三段、段々行儀整然として人工と雖も及ぶべからず。その秤量目度の測知すべきに非ざれども思ふに釜径約百歩許、吐咽釜口に満ち、吐穴絲を繰るが如く、又伸びて柱を立つるが如く、前に吐くものは累々として登り、之を望む人をして飽くかしめず、その風に随ひ煙の向ふ所常に灰を降らし又石を飛ばす』(七島問答) 『押出シニ至リ其山頂ヨリ火山物ノ一直線ニ押出スノ現状ヲ見ル驚クヘシ此処南二荒崎ヲ受ケ稍弓形ヲナスノ一小浜アリ小水アリ若南風二逢ハハ小舟ヲ避ルヲ傳ヘシ』(七島問答 原文) |

噴火 |

10月 |

『明治十七年十月大破裂ヨリ、翌年二月マテ鳴動止マラス。其近地常ニ焼石ヲ降ラシ、全島到ル處軽石若クハ灰ヲ降ラシ、夜間ハ火焔島中ヲ照シ、其明ヲ以テ暗夜外業ヲ執ルヲ得タリ。然ルニ鳴動降灰次第ニ衰へ、明治廿二年頃ニ至リ殆ニト止メリ。現今鳴聲時ニ起リ、又或ハ時ニ降灰ヲ見ル。例年陰暦九月頃ヨリ翌年二月頃マテ、噴火ノ勢ヲ増スト云ヘリ。以上ノ軽石若クは降灰ノ積ムモノ島ノ南端移住民住居ノ地八寸許ニ及ヘリ。』 『明治十七年大噴火アリ熔岩ヲ島ノ北東ナル作地方面ニ流出シテ海岸ニ達セリ、其ノ前後モ瘻々噴火シ、中之島、種子島、鹿児島市ニ鳴動ヲ傳ヘタルコト稀ナラズ。明治十七年ノ噴火口ハ極メテ美麗ニシテ直径約四百五十メートルナル正圓形ノ圓錐状ヲナス。』(日本噴火志) |

鳴動 |

||

1885

|

明治18

|

1〜2月 |

『鹿児島懸南海ノ鳴動ハ初硫黄島近海噴火破裂スベキ響ナリトノ風説ニ付其実否及島地ノ情況視察ノ為メ曩ニ同懸ヨリ派遣セシ官吏ハ先硫黄島迄渡航セシガ右鳴動ハ該島近海に非ズシテ尚遥ナル南方ニ當リ鳴動セルニ付キ其實地ヲ視察セントスルモ素ヨリ該島以南七島海ハ波濤激烈航海不便ノ時ナルヲ以テ渡航スルコト能ハズシテ帰廳シタリ而シテ右鳴動ハ現ニ諏訪之瀬島ニシテ目今(明治十八年二月二十日)ハ其響稍々止ミタルガ如クナリシモ人或猶間々鳴動スト云フ者アリ、…而シテ去ル一月中大島郡ヨリ寄航ノ途次實見シタル懸官福井信篤ノ語ル所ニ據レバ遠ク一里餘ヲ隔テテ観察シタレバ今回鳴動ノ詳細ヲ説ク能ハザリシモ噴火大小数個ニシテ其大ナルモノハ数個ノ蹈鞴火ヲ合セタルモノノ如ク其火焔ノ噴出スルハ概ネ時間ニ十分内外に噴出シ百間許ニ上リ其震響實ニ驚クベシト伝ヘリ。本年一月十二日午前一時頃ヨリ南海ノ方位ニ當リ瘻々鳴動シ恰モ遠ク戦地ノ砲聲ヲ聞クガ如ク一聲一聲紙障ニ響キシモ原因ヲ知ルモノナキヲ以テ同月廿一日實地調査ノ為メ官吏ヲ派遣シタルニ其状況前記ノ如ク二月ニ至リテ漸次鎮定セリ。』(日本噴火志) |

噴火 |

5月 7月 |

『明治十八年五月上旬諏訪之瀬島附近ヲ航行セルトキ煙勢最モ強ク夜間之ヲ眺メバ恰モ煙臺ノ下ニ在ルガ如ク該島ヨリ二十里ヲ距ツルモ尚亦赤色ノ火光ヲ認ムルヲ得タリ。』(日本噴火志) 『七島ノ地質慨シテ硫黄分ヲ含有セサルモノナシ就中諏訪ノ瀬島ハ最モ多量ナリ本島ノ噴火ハ何百年前二起リシカ得テ知ルヘカラスト雖モ隣島古老ノ言ニヨレハ二三十年間ニハ必ス一大破裂アリ今春一月ノ鳴動ハ未曾有ニシテ其火口ハ御嶽ノ裏面ニアリ當時ノ降灰ハ極テ烈シク十里内外二飛散シ鳴動百里外二轟ケリ是カ為メ七島人民寝食ヲ安セサルヲ三旬ノ長キニ渉レシト云フ爾後火勢減衰セシモ尚他ノ七島火山ノ如ク平穏ラス晝夜間断ナク鳴動シ噴出スル煙灰ハ漆黒ニシテ照炎ハ天ヲ衝キ横二倒レテ空ヲ覆ヒ東風二逢ヘハ西二倒シ西風二逢ヘハ東二向ヒ降灰尚ホ数里ノ間二飛散シ人ヲシテ膾寒ク心悸レシム』(島嶼見聞録) 『廉蔵等諏訪ノ瀬島ニ航シ現況ヲ視察セシニ噴火尚其盛ニシテ鳴動轟々天地為メニ振百千ノ霹靂頭上ニ堕落スルカ如シ』(島嶼見聞録) |

噴火 鳴動 |

||

1886 |

明治19 |

『鹿児島懸鹿児島湾を距る南東百三十哩の處に當れる。諏訪の瀬島は…去る十九年一度噴火せし…』(地学雑誌) | 噴火 |

<参考文献>

・七島問答(1884):白野夏雲

*白野夏雲は当時鹿児島県の勧業課長で、県令の命により明治17年3月29日から5月6日まで十島村を実地調査した。七島問答はこの調査報告書(十島村役場が1968年に現代語訳として復刻した)である。ちなみに、当時の諏訪之瀬島は無人島であった(隣の悪石島で、70年前に避難していた生き残りの2人の老婆から聞き取りした)。

・拾島状況録現代語訳(1976):前川慎一郎、ヤマハ友の会

・島嶼見聞録(1887):赤堀廉蔵他22名、鹿児島県

*鹿児島県知事に命じられ赤堀らは地租改正のための調査を行ったが、内容は白野の報告とほぼ同様であった。

・地学雑誌(1889):諏訪の瀬島噴火、雑報

1884年噴火で生じた火口(現在も噴火活動中) |

明治溶岩流分布図 |

|

|